Andrea Tabocchini e Francesca Vittorini sono due architetti italiani giovanissimi, lo scorso anno hanno realizzato una scuola-prototipo, dal nome Inside Out, a Yeboahkrom, un villaggio rurale del Ghana. Il progetto nasce dalla vittoria ad un concorso internazionale che era stato indetto dall’organizzazione non profit, Nka Foundation.

Entrambi si sono trovati nella condizione di organizzare una sorta di spedizione in Africa, reclutando forza-lavoro e cercando faticosamente le risorse necessarie per dare corpo alla loro proposta. Raccolti 12mila euro, trovati 35 generosi volontari provenienti da 20 diversi Paesi, partono alla volta del Ghana e realizzano il loro progetto. La scuola nel frattempo ha collezionato premi internazionali. Riconosciuta come best practice, porta ancora Andrea e Francesca in giro in diversi luoghi dell’Europa, in ultimo a Praga, dove sono chiamati ad illustrare la loro singolare esperienza.

Andrea Tabocchini e Francesca Vittorini, da Rotterdam, dove attualmente vivono, l’uno lavorando nello studio Oma di Rem Koolhaas e l’altra presso altri due studi olandesi, raccontano la loro avventura africana e i loro progetti di futuro.

© Andrea Tabocchini & Francesca Vittorini

Come è nato il progetto “Inside Out”?

Andrea: La storia è particolare: è iniziata circa due anni fa, allora Francesca (da studente nda) lavorava al Padiglione Italia nello studio di Tamassociati ed era particolarmente appassionata al tema dell’architettura umanitaria. Entrambi avevamo voglia di lavorare in contesti molto diversi, non ordinari. Abbiamo visto un concorso che chiedeva la progettazione di una scuola in Ghana e abbiamo deciso di provarci e di partecipare. Siamo stati tra i tre vincitori e subito ci hanno detto che a quel punto dovevamo andare sul posto, trovare il budget indicatoci nel bando e costruire la scuola. Ci sembrava uno scherzo, ma era tutto vero. Il progetto ci aveva appassionati tantissimo e abbiamo detto: ok, proviamoci.

Qual è stato il vostro impegno post-concorso?

Andrea: A quel punto è nata la seconda parte dell’avventura, quella post-concorso, in cui dovevamo non solo andare in Africa a dirigere e costruire il progetto, ma anche trovare il budget e le persone che volontariamente, a spese loro, ci aiutassero. Tutti ci dicevano che eravamo matti, ma d’altronde bisogna mettersi in gioco. Così, a settembre 2016 abbiamo lanciato una pagina Facebook, presentando il progetto e invitando le persone a partecipare ad un workshop internazionale. Fino a dicembre non ci aveva risposto nessuno e il workshop era programmato per l’estate successiva, da giugno ad agosto 2017. A gennaio, però, iniziarono a scriverci in tantissimi. Abbiamo così creato un team di 35 persone da 20 diversi Paesi del mondo. Abbiamo dovuto fare una selezione, perché abbiamo ricevuto più di 100 application di persone che inaspettatamente erano disposte a venire con noi, a pagarsi tutte le spese, senza neanche conoscerci.

Quindi, come siete riusciti a trovare i fondi necessari?

Francesca: Il contributo sostanziale è stato dato dai 35 volontari che hanno partecipato alla costruzione, non solo attraverso il loro lavoro, ma anche attraverso la loro quota partecipativa al workshop. In aggiunta avevamo aperto anche una pagina per la raccolta crowdfunding, dalla quale abbiamo ricavato un’altra piccola somma. Il costo complessivo dell’opera, che consiste in manodopera e materiale da costruzione, si aggira intorno ai 12mila euro. Questo è stato possibile perché abbiamo utilizzato quello che c’era lì sul posto, valorizzando il contesto, usando materiali facilmente reperibili e a costo zero, come la terra utilizzata per i muri, e poi impiegando tecniche costruttive tradizionali e consolidate. Questo lo abbiamo fatto in un’ottica di replicabilità e di sostenibilità.

Quanto tempo ci è voluto per realizzare la scuola?

Andrea: Noi abbiamo fatto questo workshop in 3 mesi, da giugno ad agosto. Avevamo 90 giorni di tempo. Abbiamo iniziato a costruire e sono sorti problemi politici insormontabili che ci hanno fatto sospendere i lavori, fortunatamente, la comunità del villaggio in cui stavamo ci ha informati che nella regione confinante c’era un altro villaggio dove una scuola, pochi mesi prima, era stata distrutta dal vento. Siamo andati a visitare questo villaggio, che era ad un’ora e mezza dal sito in cui ci trovavamo, e siamo stati accolti dalla comunità in maniera commovente. C’era un reale bisogno di costruire la scuola e ci siamo spostati lì. Da allora fino alla fine dei lavori sono trascorsi 59 giorni.

Utilizzo di tecniche costruttive e materiali locali: il progetto attinge dal luogo?

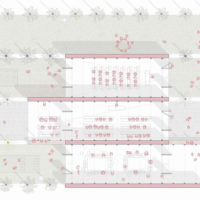

Francesca: Cercare un modello di scuola nuovo e dinamico, tentando di trasformare le limitazioni del sito in opportunità, è stato il nostro punto di partenza. I muri delle classi sono costruiti compattando la terra locale, mentre una leggera struttura lignea solleva i tetti che sono a zig zag, permettendo alla luce zenitale di entrare all’interno dell’edificio e generando una ventilazione naturale. La vegetazione del giardino, invece, si trasforma in prosecuzione dei portici creando degli spazi per studiare all’aperto. Per realizzare un progetto dal design originale, economico e facilmente replicabile, che valorizzasse il sapere locale, abbiamo deciso di utilizzare l’antica tecnica costruttiva della terra battuta, considerata oggi in Africa una tecnica per poveri. Infatti in molti Paesi dell’Africa, con la modernizzazione, si è innescato un processo di progressivo abbandono delle tecniche costruttive locali e dei materiali reperibili in natura, perché interpretati come un qualcosa per poveri. Soluzioni tradizionali locali che sono state sostituite da tecniche costruttive improvvisate e dall’utilizzo di materiali industriali considerati più moderni di quelli naturali disponibili in sito, ma assolutamente inadatti al clima locale, costosi e dalle pessime performance termiche.

I muri in terra battuta hanno anche una buona durabilità.

Francesca: Sì, certo. Sono presenti anche in Italia alcuni esempi di costruzioni in terra battuta nella zona delle Marche, ma anche in Nord Italia, tutt’ora rimaste lì dopo 60-70 anni, quindi la durata è assolutamente garantita e la manutenzione è veramente minima.

Il progetto non ha previsto l’installazione di impianti?

Andrea: No, considera che nel villaggio in cui siamo andati a costruire non c’era proprio elettricità. Quindi abbiamo cercato di raggirare il problema utilizzando metodi di ventilazione naturale. E poi un altro aspetto per noi importante era massimizzare la capacità della luce naturale di penetrare all’interno dell’edificio. Quando abbiamo deciso di costruire lì siamo stati anche contattati, e abbiamo contattato, aziende interessate ad installare per esempio impianti geotermici. Ci sarebbero potute essere possibilità di realizzare impianti in maniera differente però per scelta abbiamo deciso di non farlo perché volevamo che questo fosse un progetto costruito con la comunità locale, quindi senza necessità di conoscenze particolari. Questo per noi era importante sia in un’ottica di replicabilità che di manutenzione. Abbiamo ritenuto, non so se la scelta sia stata giusta o meno, che adottare impianti complicati o tecnologici potesse un po’ sviare l’attenzione dall’uso di tecniche e materiali locali.

Cosa ha significato progettare con risorse limitate?

Andrea: Credo sia sta una sfida, una sfida complessa, ma allo stesso tempo una grandissima opportunità perché aiuta a stimolare la creatività e ad uscire dalle mode e dalle strade già battute. Credo che capire le necessità, trovare una sintesi tra le richieste del committente, le esigenze di chi utilizzerà il progetto ed il contesto, siano azioni da applicare in tutti i progetti, non solo in quelli africani. Quanto alla qualità dell’architettura, credo che le risorse più importanti che abbiamo come progettisti siano: luci, ombre, contesto, emozioni, tutti elementi già disponibili in natura e soprattutto gratuiti. Quando si gioca con queste risorse credo si possa ottenere un risultato di qualità indipendentemente dal budget. Ovvio che il budget elevato aiuta.

Quanto è stato importante il coinvolgimento della popolazione locale?

Francesca: Abbiamo cercato fin da subito di coinvolgere la popolazione locale all’interno del progetto instaurando un rapporto di fiducia reciproca. Noi abbiamo portato le nostre conoscenze e loro ci hanno insegnato quello che sapevano. Hanno messo a nostra disposizione il loro bagaglio culturale. Il nostro obiettivo è stato sempre, fin dall’inizio, quello di ottenere un risultato di alta qualità nonostante tutte le limitazioni a cui abbiamo dovuto far fronte perché per noi la bellezza è una questione di dignità ed è un prerequisito che non va trascurato in alcun contesto. In questo ambito abbiamo voluto dare il nostro contributo alla comunità locale che alla fine si è sentita completamente parte del progetto e abbiamo raccolto alla fine dei commenti positivi da parte dei lavoratori, che ci hanno fatto davvero piacere.

C’era diffidenza all’inizio verso il vostro progetto o siete stati accolti subito in maniera positiva?

Andrea: Ci ha aiutato il fatto che noi vivessimo nel villaggio locale, insieme a loro. Quindi mangiavamo con loro, dormivamo con loro e condividevamo gli stessi spazi, andavamo in cantiere insieme. La sera si giocava con i bambini: è stata un’esperienza di condivisione che è andata molto al di là del progetto. Poi le competenze locali sono state fondamentali. Tra l’altro noi, una parte di quei 12mila euro l’abbiamo utilizzata per dare un compenso alle persone locali che ci hanno aiutato nella costruzione. C’era un carpentiere, c’era un esperto della terra, c’era chi costruiva case, un ragazzo che lavorava il legno. All’inizio quando li esortavamo a piallare a mano il legno, a fare profili particolari, a fare le fondazioni a piombo, capivamo che erano concetti a loro estranei. All’inizio, quando noi li spronavamo a fare attenzione ai particolari e alle rifiniture loro ci ridevano sopra, poi verso la fine della costruzione, quando eravamo noi ad essere stremati, erano loro che davano consigli per rendere le cose più belle. Ad un certo punto si sono invertiti i ruoli. Questo rappresenta per me uno dei ricordi più belli.

E per te, Francesca: qual è il ricordo più caro legato all’esperienza vissuta in Ghana?

Francesca: Per me è una cosa un po’ particolare, perché ciò che mi ha colpito di più è stata la loro concezione del tempo, che non ha niente a che vedere con l’architettura, però è una cosa che mi ha veramente affascinato, perché scandiscono la propria vita in base a dei ritmi naturali, senza fretta e senza avere alcuna preoccupazione per nulla. Solo per fare un esempio, rimanevamo sbigottiti per il fatto che i mezzi pubblici, i cosiddetti tro tros, che sono dei minibus, e i taxi, non abbiano orari di partenza, semplicemente aspettavano che si riempissero completamente per partire e l’attesa, sotto un caldo asfissiante, poteva anche superare l’ora. Questo rispecchia esattamente la loro filosofia di vita opposta rispetto alla nostra che abbiamo ritmi scanditi da imposizioni assurde. Come in tutte le cose credo che il giusto sia nel mezzo, ma posso affermare con certezza che quando ero lì una giornata mi sembrava durare il doppio rispetto ad una giornata vissuta in Europa.

Inside Out è un prototipo: sarà replicato o comunque avete intenzione di avviare progetti simili?

Andrea: Ci hanno chiesto di replicare il progetto della scuola, ma in 60 giorni potevamo costruirne solo una. L’intenzione è continuare a fare questi progetti, facciamo ricerca su questi temi, anche andando oltre l’architettura. Ci interessano, infatti, anche le condizioni urbane e di sviluppo: oggi più di un miliardo di persone vive in slum, è previsto che queste città raddoppino la loro estensione in circa 25 anni e circa l’80 per cento di questa crescita riguarderà i Paesi in via di sviluppo. Questo significa che potenzialmente tra 20 anni saranno 2 miliardi le persone che vivranno in slum. Tornando al nostro prototipo, ci sono stati progetti simili fatti da altri professionisti che lo hanno modificato e proposto per altre zone. E questa per noi è una cosa molto positiva. Inoltre, il fatto che la popolazione abbia espresso il desiderio di costruire un’altra scuola e ci abbia chiesto se secondo noi avrebbero potuto costruirsi una casa simile, è bello, perché il progetto è talmente semplice che può essere facilmente replicato. Con colleghi olandesi riflettevamo sulla possibilità di utilizzare stampanti 3D per replicare il progetto. D’altronde una delle grandi sfide del nostro mestiere è quella di reinventarsi, di aprirsi a nuove possibilità di collaborazione, anche con persone di altri settori.

Che strada ha preso ora la tua attività professionale e cosa intravedi all’orizzonte?

Andrea: Io ho avuto esperienze in Giappone, nello studio di Kengo Kuma e in Spagna nello studio Rcr Arquitectes. Ora sto collaborando con lo studio Oma di Rem Koolhaas, vi lavoro da prima di laurearmi. Nel frattempo continuiamo ad essere curiosi, a fare ricerca e a sperimentare con progetti. Stiamo anche facendo workshop legati alla progettazione sostenibile e questa estate andremo anche per qualche giorno a Camerino per un altro workshop, in cui racconteremo, tra l’altro, la nostra esperienza in Ghana.

Francesca: Ho fatto un tirocinio a Venezia, da Tamassociati, ho fatto diverse esperienze di workshop, ad Hong Kong e in Spagna. Ora qui in Olanda lavoro in due studi differenti (l’architetto preferisce non specificarne i nomi nda).

Cosa consiglieresti ai tanti giovani che vorrebbero progettare in Africa o in Paesi in via di sviluppo?

Andrea: Io credo, in generale, che quando si sente di dover partire, bisogna partire. Credo che l’esperienza in Africa sia stata una delle più grandi fortune che ho avuto in fase di formazione. Quindi credo che quando si avverte la necessità di esplorare nuovi orizzonti bisogna farlo, non è importante il dove, ma l’importante è andare e conoscere. Il nostro è un mestiere di avventura, di frontiera e di confronto tra varie discipline, dall’arte alla scienza fino alla sociologia. È un mestiere contaminato e credo che questa contaminazione sia ciò che lo rende, almeno per me, il mestiere più bello che ci sia. Quindi: viaggiare, viaggiare, per conoscere,e prima o poi tornare. L’esperienza in Africa è stata fortissima, formativa, ma il consiglio che posso dare è di immergersi e fare una esperienza vera, vivere da locali, ma questo vale anche per qualsiasi altro luogo del mondo.

Francesca: Come per tutte le esperienza di questo genere, bisogna essere coscienti di tutte le difficoltà da affrontare, e non mi riferisco solo alla scarsità di risorse economiche e tecnologiche, quanto alla situazione sociale che si vive in quei Paesi. Bisogna essere preparati a qualsiasi evenienza, ritardo o malfunzionamento e affrontare le situazioni con spirito, che poi non è uno spirito tanto differente dal nostro, ogni volta infatti che si presentava un problema ci dicevano: «Don’t worry, it’s normal, we are in Ghana», cosa non molto diversa da quanto accade in Italia.

di Mariagrazia Barletta

Crediti del progetto

Hanno condotto il workshop di costruzione:

Andrea Tabocchini, Francesca Vittorini e Lori Zillante (Italia)

Partecipanti al workshop:

Adrian Aranda (Cuba), Ali Abidi (Tunisia), Alessia Bernini (Italia), Anastasia Nechalioti (Grecia), Aryan Vanaki (Iran), Austin Wyeth (USA), Beatriz Villapecellin (Spagna), Caterina Rogani (Italia), Elliot Rawlinson (UK), Emma Barrett (Australia), Jaakko Torvinen (Finlandia), Katharina Kohlroser (Austria), Laura Conti (Italia), Luis Rubio (Colombia), Marco Pappalardo (Italia), Margherità Memè (Italia), Miia Suomela (Finlandia), Nadia Avezzano (Italia), Nikolaos Nikolis (Grecia), Paulius Kliucininkas (Lituania), Pin Chih Liao (Taiwan), Po-Min Kung (Taiwan), Riccardo Guerri (Italia), Richard Migisha (Uganda), Sara Signori (Italia), Shih-Kai Lin (Taiwan), Simone Argentesi (Italia), Sofia Toni (Italia), Tarindu Baggya Millawage (Italy | Sri Lanka), Timothy Kölle (Germania), Urszula Bajcer (Polonia)

Adrian Aranda (Cuba), Ali Abidi (Tunisia), Alessia Bernini (Italia), Anastasia Nechalioti (Grecia), Aryan Vanaki (Iran), Austin Wyeth (USA), Beatriz Villapecellin (Spagna), Caterina Rogani (Italia), Elliot Rawlinson (UK), Emma Barrett (Australia), Jaakko Torvinen (Finlandia), Katharina Kohlroser (Austria), Laura Conti (Italia), Luis Rubio (Colombia), Marco Pappalardo (Italia), Margherità Memè (Italia), Miia Suomela (Finlandia), Nadia Avezzano (Italia), Nikolaos Nikolis (Grecia), Paulius Kliucininkas (Lituania), Pin Chih Liao (Taiwan), Po-Min Kung (Taiwan), Riccardo Guerri (Italia), Richard Migisha (Uganda), Sara Signori (Italia), Shih-Kai Lin (Taiwan), Simone Argentesi (Italia), Sofia Toni (Italia), Tarindu Baggya Millawage (Italy | Sri Lanka), Timothy Kölle (Germania), Urszula Bajcer (Polonia)

LAVORATORI LOCALI: Abass Moahmmed, Abubakar Moahmmed, Afirifah Kwame, Anor Kwaku, Anthony Gbadagao, Anthony Visa, Edward Ampomah, Edward Boadu Twum, Eric Agyeman, Johnson Yeboah, Nimo Collins (Ghana)